中国の人型ロボット(ヒューマノイド)産業は近年、政府の強力な支援と潤沢な資金調達、そしてAI技術の急速な進化を背景に、世界的に見ても目覚ましい発展を遂げています。特に2025年を境に、「技術検証期」から「大規模商用期」へと移行し、新エネルギー車(NEV)と同様に中国経済の新たな成長分野になると期待されています。

中国の人型ロボット産業の現状

中国は、すでに2013年から世界最大の産業用ロボット市場であり、その応用・生産基盤が人型ロボット開発の土壌となっています。人型ロボット産業が発展してきた要因は下記考えられます。

- 政府主導の推進力:

- 中央政府が産業発展計画で人型ロボットを未来産業として位置づけ、研究開発と産業化を強力に推進しています。

- 地方政府も各種支援策を打ち出し、サプライチェーンの整備、実証実験の促進、応用分野の拡大などを後押ししています。

- 資金調達の活発化:

- 2024年の人型ロボット分野の資金調達件数や金額(約84.5億元(1690億円))は前年比で大幅に増加し、スタートアップ企業への投資が非常に活発です。

- 技術的な進歩:

- 人工知能と機械学習技術の進歩、高度なセンサー技術(視覚、触覚、力覚など)の革新により、ロボットの柔軟な操作性や器用さが向上しています。

- 企業だけではなく、大学や研究所では、人型ロボット関連の研究開発も盛んになっています。

人型ロボットの企業例

人型ロボットの注目企業3社を下記紹介します。

● UBTECH Robotics(優必選)

- 企業概要: 2012年創業、2023年に香港株式市場に上場した深圳市を拠点とするロボットメーカー。

- 応用事例: 同社の人型ロボット「Walker S1」が、Zeekr(寧波市のEVメーカーの工場)に導入され、「箱の運搬」「ソフトマテリアルの取り扱い」など複数の現場作業を試行中。

- 補足: 製造現場で「人型」のフォルム+多自由度運動が活用されており、中国製造のスマート化・自動化の象徴的な事例になっている。また、同社製品が人と協働して「品質検査」「ドアロック・シートベルト操作」なども実証実験を実施されている。

● Unitree Robotics(宇树科技)

- 企業概要: 2016年創業、杭州市を拠点とする大きく注目されているロボットメーカー。今年の年末に上場申請の噂がある。

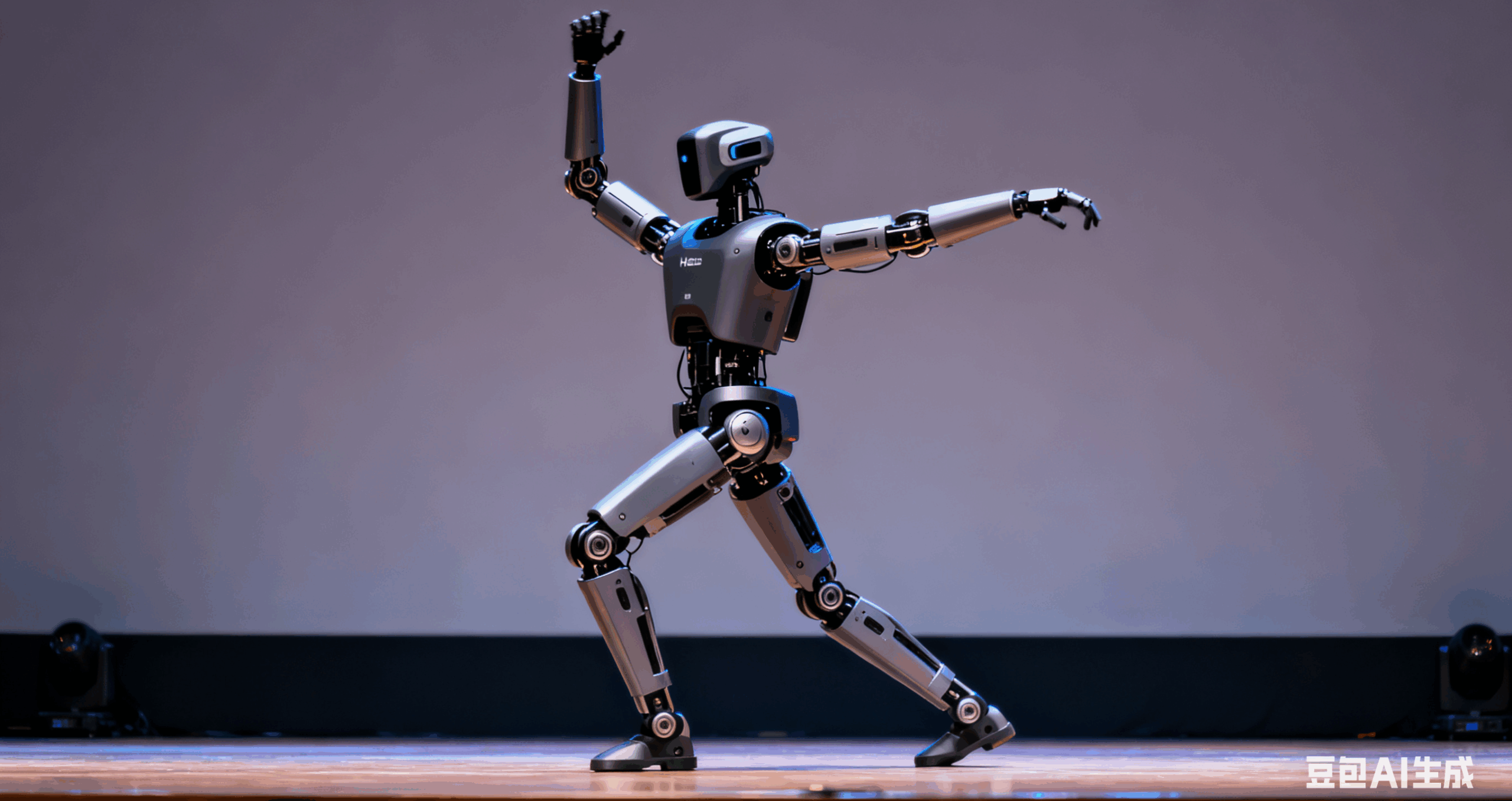

- 応用事例: 2025年初頭には春節(中国の新年)の番組出演に人型ロボット「H1」等が登場し、デモ・演出用途で応用例が広がっている。

- 補足: Unitree社は、家事用や家庭用人型ロボットを「すぐには量産しない。安全性など制度・技術上のハードルがある」とされつつも、技術的にはキップアップ(側転から立ち上がる動作)やハイキックなど高度な運動性能を披露。

● Leju Robotics(樂聚机器人)

- 企業概要: 2016年創業、深圳市を拠点とするロボットメーカー。

- 応用事例: フルサイズ人型ロボット以外、教育機関向けの小型人型ロボット、ホテルや病院向けの車輪型搬送ロボットAMRなども開発・販売しています。

- 補足: 教育用のロボットプラットフォームを開発し、清華大学などの教育機関との共同開発を積極的に実施している。テンセントをはじめ、多くの企業・ファンドから投資されている。

人型ロボットの現状課題

急速な発展の一方で、実用化と普及に向けた課題も残されています。

- 技術的な未熟さ:

- 自律性の不足: ロボットがまだ人の操縦に頼る部分が多く、環境センシングとモデリング、リアルタイム経路計画能力など、真の空間認知能力と意思決定能力が不足しています。

- 安定性と信頼性: 長時間の連続動作における発熱問題や、本体の安定性の不十分さが課題として挙げられています。(例:競技大会での転倒)

- 電池の持続性: 長時間の連続稼働に必要なバッテリー技術の向上(大容量と軽量化)が求められます。

- コストとエコシステム:

- 現状の製造コストはまだ高く、大規模な商用展開にはサプライチェーン全体のコストダウンと、多様なアプリケーションに対応できるエコシステムの整備が不可欠です。

今後の展望

中国の人型ロボット産業は、今後数年で大きなブレイクスルーを迎えると予測されています。

- 「大規模商用期」への移行: 2025年以降、コストが下がり、技術的課題が克服されるにつれて、人型ロボットは製造業以外の分野(小売り、物流、家庭内サービスなど)にも本格的に普及し始めると見られています。

- 「新たな質の生産力(新質生産力)」の創出: 人型ロボットは、従来の自動化を補完し、社会全体の生産性を大幅に向上させる「新たな質の生産力」の中核を担うことが期待されています。

- AIとロボット工学の融合: 大規模AIモデルとロボット技術の統合が進み、より汎用性が高く、人間の指示を理解して行動できる汎用型ロボット(General-Purpose Robot)の実現を目指します。

日本は長年の基礎技術と高品質な制御技術に強みを持つのに対し、中国は巨額の資本投下とAI技術との急速な融合、そして巨大な実証・応用市場を武器に、人型ロボットの社会実装の速度で世界をリードしようとしています。今後は、技術的な安定性を追求する日本と、大規模商用化を目指す中国との間で、技術提携や競争が激化していくでしょう。

弊社は、中国消費者の嗜好変化や市場構造の転換を継続的に調査しており、こうしたデータに基づく「現地適合型商品戦略」「中国国家標準対策」の策定支援を行っています。中国の様々な産業動向についてもっと知りたい場合、下記問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。