2025年上半期、中国自動車市場は前年同期比で約11.4%の成長を遂げ、販売台数は1565万台に達しました。内乗用車は1353万台、全体の86.5%を占めた。新エネルギー車(NEV)は693万台、前年同期比で40%の増加となり、全体市場の牽引役となりました。

世界最大規模の自動車市場である中国は、もはや単なる販売拡大の場ではなく、グローバル自動車産業におけるトレンド発信地としての存在感を強めています。そのため、販売ランキングを単に「人気車種一覧」として捉えるのではなく、背後にある消費者の嗜好変化や価値観を読み解くことが、日本メーカーを含む海外メーカーにとって重要な意味を持ちます。

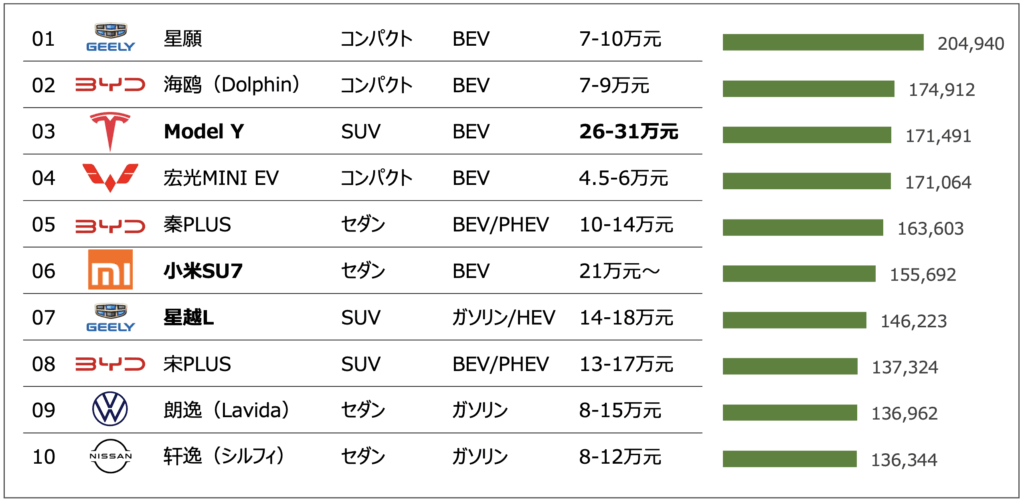

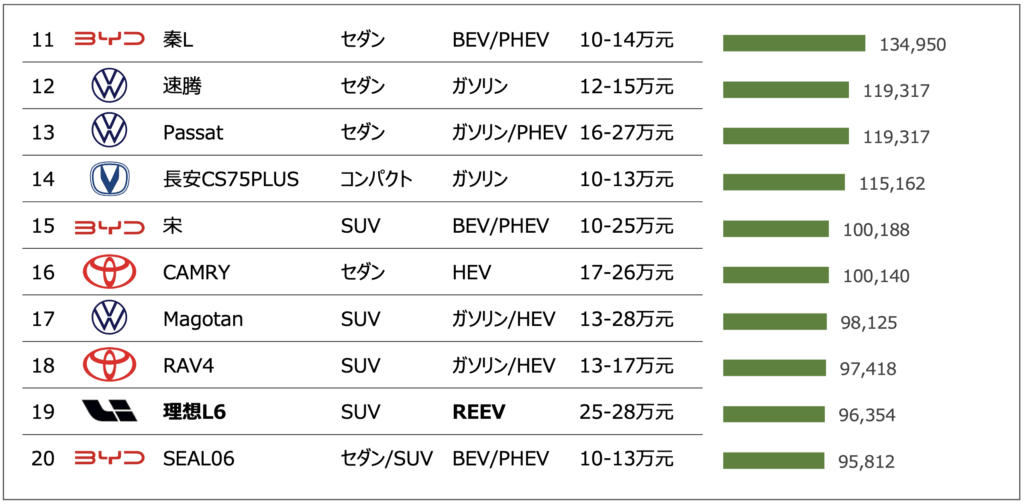

2025年上半期車種別販売ランキングから見えた傾向

2025年上半期の中国市場では、Top10の内、BEVは7車種を占めており、ガソリン車は3車種に留まりました。テスラの「Model Y」は高めの価格帯にも関わらず依然人気が強かったです。小米のSU7は若い消費者から多大な支持を得られ、Top10に入りました。

セダン市場も根強い人気を持ち続け、BYD「秦」やフォルクスワーゲンの「朗逸(Lavida)」「Passat」などがランクインされ、PHEVを中心とした航続距離の安心感を前面に出したモデルも支持を集めています。

日系ブランドでは、日産の「SYLPHY」、トヨタ「CAMRY」「RAV4」が健闘していますが、ランキング上位の大半は中国ブランドが占め、特にスマート機能や電動化技術で消費者の関心を捉えていることが浮き彫りになっています。

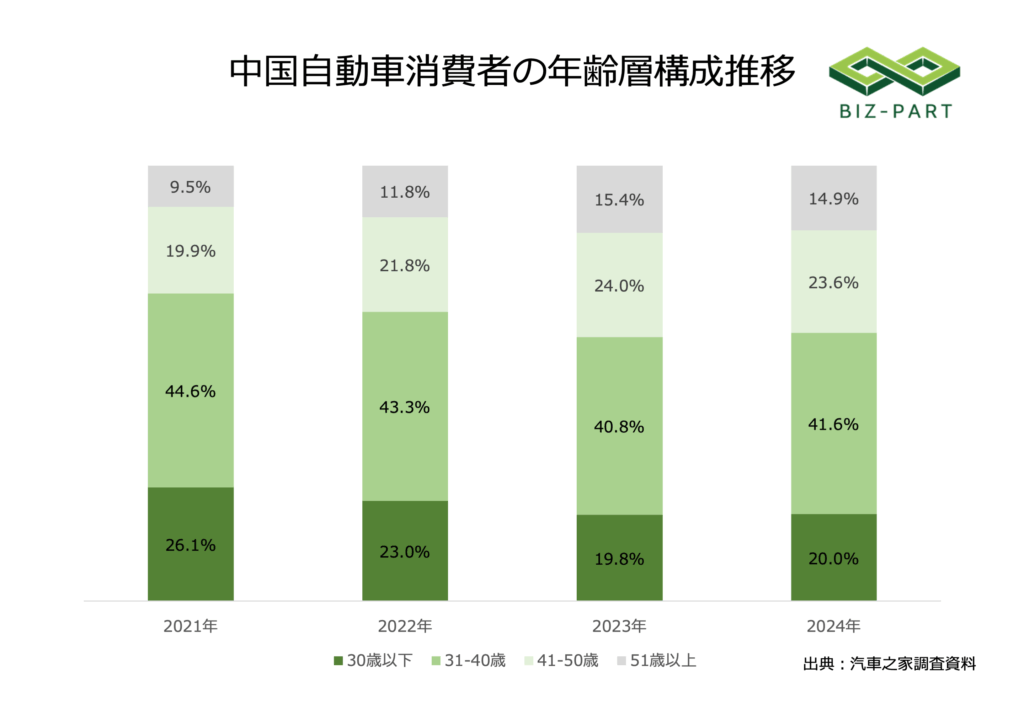

中国自動車消費者の年齢層推移

近年、中国の自動車消費者は若年化が進んでいます。2010年代は30代後半~40代が中心でしたが、現在は20代後半から30代中盤までの購入層の比率が大幅に増加しました。Z世代(1995年以降生まれ)は初めてのマイカーとしてNEVを選ぶ傾向が強く、デジタルネイティブならではのスマート機能やアプリ連携機能を求めています。

同時に、40~50代の中堅層も引き続き購買層として存在感を持ち、ファミリーカーや長距離利用を意識したSUV・MPUに人気が集まっています。

つまり、中国市場は「若年層のトレンド形成力」と「中堅層の購買力」という二重構造を持ち、どちらの層にも対応できる商品企画が求められています。

日本と中国、それぞれの消費者が重視する要素

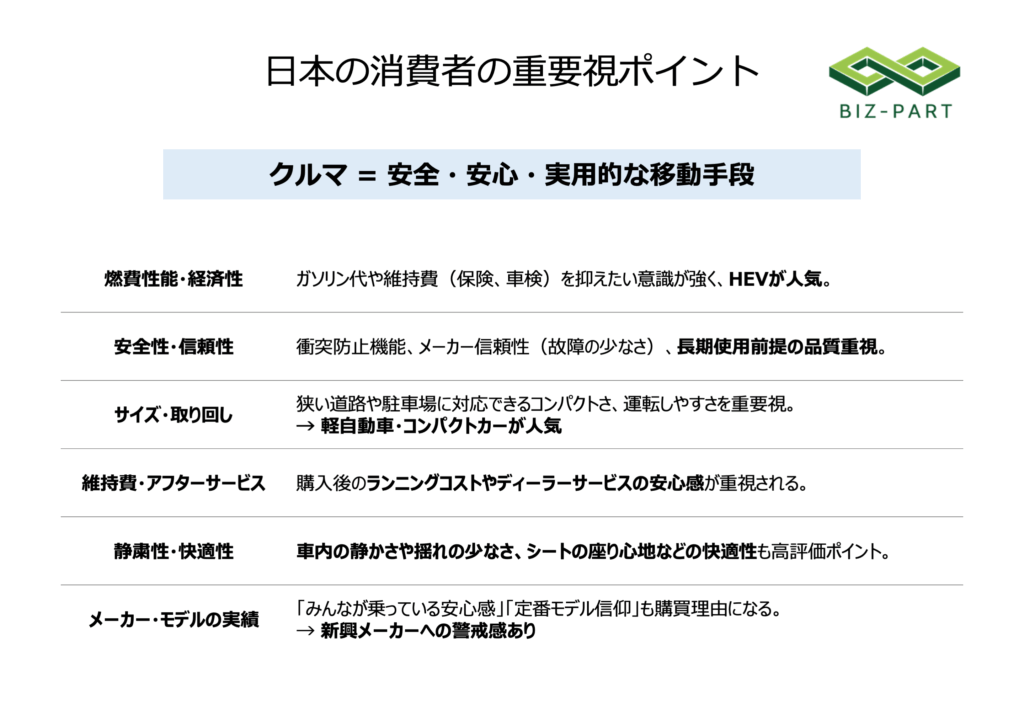

日本の消費者が重視するポイント

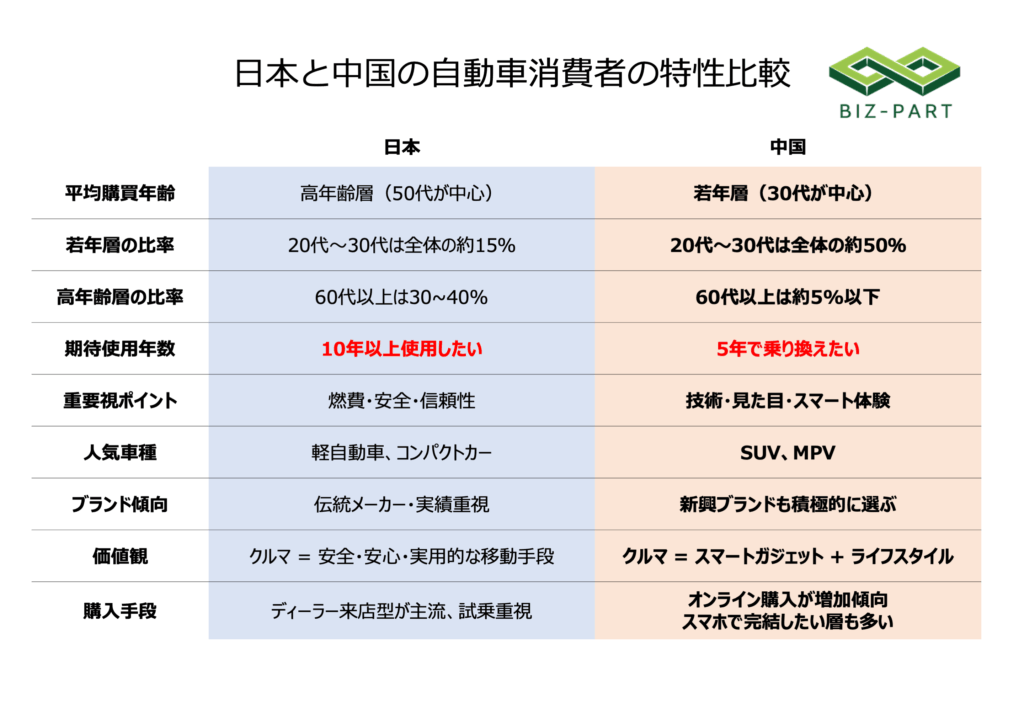

日本市場では「品質・耐久性」「燃費性能・経済性」「安全性・信頼性」が依然として最重要視されています。長期間保有を前提とし、実用性を重んじる傾向が強いことが特徴です。「クルマ=安全・安心・実用的な移動手段」との意識が強い状況です。

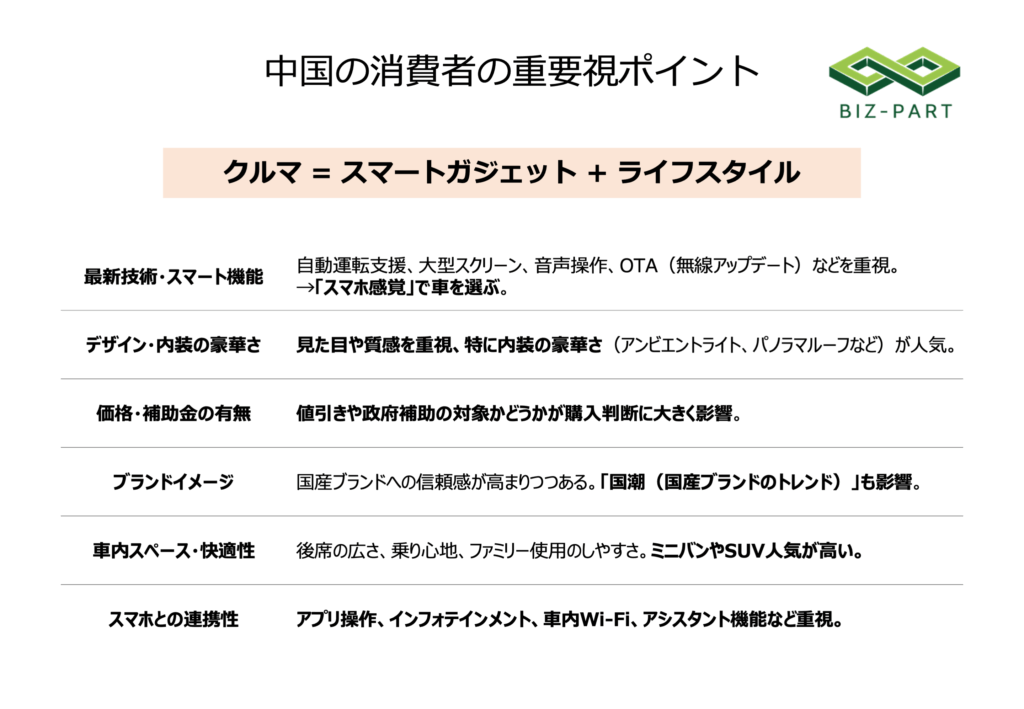

中国の消費者が重視するポイント

中国市場では、「最新技術・スマート機能」「自動運転支援」「デザイン・内装」といった先進技術と見た目が購買決定要因として非常に大きな影響を持っています。さらに、後席空間の快適性、デザインの独自性、スマホのアプリとの連携といったライフスタイルに直結する機能が評価されます。「クルマ=スマートガジェット+ライフスタイル」との意識が広がっている状況です。

また、価格や補助金政策への感度も高く、消費者はコストパフォーマンスと技術革新の両立を求めています。

日中両国の自動車消費者の特徴を対比すると、日本市場は「保守的で実用性重視」、中国市場は「革新的でスマート機能志向」という傾向が明確に見て取れます。

また、期待使用年数においては、日本消費者は10年以上使用したいのに対して、中国消費者は5年で乗り換えたいとのマインドの違いが顕著であり、自動車へのニーズは大きく異なる市場となります。

中国自動車市場への設計・開発提言

日本メーカーが中国市場で成功を収めるためには、従来の「日本的な安心感」だけでは不十分です。

以下のような方向性が求められます。

- スマート化の徹底: OTA更新や都市NOAなど、自動運転・接続機能を標準装備化。

- 内装快適性の強化: 座席の居住空間、エンタメ機能、利便装備の充実。

- 中国ローカル仕様対応: スマホとの連携、内装カラーや収納設計のローカライズ。

- 価格戦略の柔軟性: 補助金政策に即応し、競争力あるグレード展開を行う。

- 品質信頼性のアピール: 電動化製品でも「安心感」を強く訴求し、差別化を図る。

日本メーカーがこの市場に適応するためには、従来の強みを生かしつつ、より積極的に中国消費者の好みに合わせた商品開発を行うことが不可欠です。「日本らしい品質と中国らしい先進性」をうまく組み合わせた独自ポジションを確立できる可能性があります。

弊社は、中国消費者の嗜好変化や市場構造の転換を継続的に調査しており、こうしたデータに基づく「現地適合型商品戦略」の策定支援を行っています。中国の様々な産業動向についてもっと知りたい場合、下記問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。